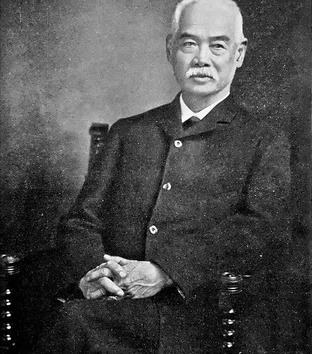

容閎,字達萌,號純甫,1828年11月17日出生於廣東省香山縣(今珠海市)南屏鎮。1835年,容閎7歲時,父親將他送往英國宣教士郭實臘夫人(Mrs. Gutzlaff)在澳門所創辦的一所女子學校讀書,成爲該校附設的男生班學生之一。1840年,學校關閉,容閎回到家鄉。1841年,英國宣教士合信醫師(Benjamin Hobson)受郭實臘夫人之托,送容閎到馬禮遜學校讀書。翌年,容閎隨該校搬到香港。

1847年,馬禮遜學校的校長布朗牧師(S. R. Brown)因健康原因回國,帶容閎、黃勝和黃寬去美國。容閎先入麻塞諸塞州的孟松學校(Monson Academy)讀書,在此期間,他接受了基督教信仰,成爲公理宗教會的一名信徒。他原打算在美國學習二年,但兩年後他決定留下來繼續到耶魯大學攻讀。

1850年,容閎入讀于美國耶魯大學,成爲耶魯大學唯一的中國學生。讀書期間,他認識到西方文化、科學和宗教對中國走向富強的重要性,也一心想將來報效祖國:“我既遠涉重洋,身受文明教育,就要把學到的東西付諸實用。……我一人受到了文明的教育,也要使後來的人享受到同樣的好處。將西方學術成果引入中國,使中國一天天走向文明富強。這將成爲我畢生追求的目標。” (1) 在耶魯畢業前夕,容閎曾手書孟子的“大人者,不失其赤子之心”作爲自己的座右銘。

1854年容閎獲文學士畢業。當時他並不想馬上回國,因爲幾年的美國生活已使他改變許多,而且他業已於1852年加入美國國籍。但就在此時,聖經中的一段話提醒了他:“人若不看顧親屬,就是背了真道,比不信的人還不好,不看顧自己家裏的人,更是如此”(提摩太前書5章8節)。於是他毅然乘船回國,在海上航行151天之後,經香港回到故土。(2)

1855年,容閎回到中國。先學習六個月的漢語之後,進入商界充任翻譯之職。先後在廣州美國公使館、香港高等審判廳、上海海關等處任職,後在上海寶順洋行經營絲茶生意。此間,他廣交政界和商界的朋友,接觸清廷高層人物,以影響朝廷同意其派送幼童赴美學習之計劃。

出於對太平天國的同情,容閎於1860年到太平天國首都天京(今南京)拜訪了幹王洪仁玕,向他提出組織良好軍隊、設立武備學校及海軍學校、建立有效能的政府、以及頒定教育制度等“治國七策”。洪秀全授予他一枚四等爵位的官印,但容閎堅辭未受。同年容閎還隨同兩位美國傳教士到天京遊歷,進一步認識了太平天國運動。

自19世紀60年代,清政府逐漸認識到“師夷之長技以制夷”的重要性,開始以不同方式引進、學習西方科學技術,以使中國走上自強之路。清廷重臣曾國藩和李鴻章等人大力支持將幼童送往海外學習,將此視爲自強運動的一部分。1863年,容閎奉曾國藩之命,到美國購置機器,以裝備洋務派在上海創辦的西式機器廠——江南製造局。容閎不負所托,于1865年圓滿完成使命回國後,經曾國藩向朝廷舉薦,被封爲五品官職。

1868年,中美兩國簽定了互惠協定,允許中國學生到美國任何公立學校讀書。1870年,容閎起草了關於幼童留學教育方案,呈送朝廷,爲曾國藩和李鴻章所採納,並付諸實施。在此之前,容閎的幼童留學計劃已被朝廷中的保守派阻擋了七年。1871年,清政府最終批准了中國幼童留美教育計劃,設立中國教育使團(Chinese Educational Mission, 原稱“幼童出洋肄業局”)。當容閎聽到這一消息後,非常激動,整整兩天不吃不睡,“他興奮地走來走去,心中默默地讚美上帝。從他返回中國算起,已逾十六載,上帝終於應允了他的禱告。” (3)

清政府在上海爲留學幼童設立了預備學校,由容閎負責招收學生,進行強化訓練。 1872年夏,首批30名學生乘船前往美國,其中百分之九十的孩子來自廣東。他們抵達舊金山後,轉乘火車前往康奈狄克首府哈特福德市(Hartford),到站時受到美方接待家庭人們的熱烈歡迎。此後他們分住在當地美國人家庭裏,提高自己的英語和適應新生活的能力。容閎被任命爲留學事務監督,長期駐美,專管留美學生事務。他將中國教育使團設在了麻塞諸塞州春田市(Springfield, Massachusetts),並在哈特福德建立一個辦公室。學生們通常在假期被召到那裏學中文,或爲不當的行爲受懲罰。

1873年,李鴻章差派容閎和陳蘭彬(教育使團督辦)分別前往秘魯和古巴考察中國苦力的生活狀況。容閎赴秘魯進行爲期三個月的考察後,向清政府呈交了一份報告,並附上二十幾張照片,忠實反映了中國苦力在秘魯的悲慘生活。於是,清政府根據他的考察報告和照片,不再允許中國勞工前往秘魯和古巴務工。1875年,陳蘭彬和容閎被任命爲中國對美國、西班牙和秘魯的外交特使。身住華盛頓的陳蘭彬成爲中國駐美國的公使,而身在哈特福德的容閎則爲副使,仍主持中國教育使團的工作。

1875年,容閎與當地一位名醫的女兒,瑪麗·凱勞格 (Mary L. Kellogg) 結婚,由推切爾牧師(Rev. Joseph Twichell)爲他們主持了婚禮。事後,推切爾牧師在日記中這樣寫道:

“這是一個美好的結合。有些人對此持懷疑態度,有些人全然反對,還有些人(像我本人)對此則讚不絕口。我認爲,只要這樁婚姻不會在中國給容閎帶來任何傷害,也不妨礙他對事業的追求,那么,這就是一件皆大歡喜的好事。”(4)

婚後,容閎夫婦共育有二子,長子名叫馬禮遜(Morrison Brown Yung),次子名叫巴特萊特(Bartlett Yung,容覲槐)。這兩個兒子後來皆回到中國定居,並娶中國女子爲妻。馬禮遜於1934年死于北京,巴特萊特生活在上海直到1942年。

這些留美學生每禮拜天跟隨接待他們的家庭成員去基督教堂,參加教會的崇拜、主日學和查經班等各種聚會,久而久之,有些學生成爲基督徒,容閎的侄子容揆就是其中之一,後來他們還成立了“中國基督徒宣教會”。1884年,容揆被任命爲在華盛頓的中國公使館秘書,爲國效力達五十年之久。

從1872年到1875年,清廷先後共派遣120人出洋留學,每年派遣30人。但中國幼童留美教育一事,一直爲清朝廷中那些保守派官員們所反對。隨著反對勢力逐漸增大,迫使李鴻章不得不撤回對留學教育使團的支援。雖然耶魯大學校長與美國著名作家馬克·吐溫等人聯名寫信給清政府;美國總統格蘭特也致函李鴻章,指出放棄留美教育,召回中國學生一事是個錯誤,但皆無濟於事。1881年6月8日,清政府下令撤除留美教育使團,命令所有留美學生儘快回國。

1881年8月,幾乎所有的學生不得不中斷他們在美國的學業,乘船返回中國。其中只有十個學生拒絕回中國,後來他們有的做了工程師,有的從事金融工作,還有的當了中國公使館的翻譯。而回國的學生們卻受到空前的冷遇,他們多被安排在很低的職位上,使他們無法發揮自己的作用與影響。在一封給巴特萊夫人的信中,留美學生黃開甲寫道:“我們像是一株株幼小的樹苗被從水土豐沃之地移栽到愚昧和迷信的乾涸荒漠。我們的生命在慢慢地枯萎” (5)。容閎爲這些學生們的前途和命運四處奔走呼號,希望能幫助他們從“這種粗暴無禮的待遇中解放出來”,但最終還是以失敗告終。幸運的是,李鴻章看到學生們的潛力,並將多人從困境中解救出來。有些學生被送到天津的一些技術學院,如電報學校、海軍學院和魚雷學校繼續深造,還有一些被送到天津北邊的煤礦作監督。漸漸地,一些開明的總督和巡撫開始延攬這些年輕人管理涉外關係或者幫助工礦、鐵路和電報方面的事務。事實證明,留美學生們忠於自己的國家,爲中國走上自強之路作出了不可磨滅的貢獻,成爲中國近現代外交、鐵路、採礦及軍事等領域的先驅。他們中有“13人就職於外交領域;6人將大半生奉獻給開灤煤礦的管理事業;14人成爲中國鐵路系統的總工程師或高級管理人員;17人受命于中國海軍,其中7人戰死疆場,2人擔任海軍將領;15人成爲政府電報局官員;4人從事醫療行業;3人投身創辦中國最早的大學。” (6) 其中最爲著名的有外交官唐紹儀、劉玉麟;中國鐵路之父詹天佑;香港政府香港行政局首任華人官守議員周壽臣;首任清華大學校長唐國安,以及天津北洋大學校長蔡紹基等。

1883年,容閎回美國照顧自己的妻子。1885年冬,容夫人病情惡化,終於在1886年5月辭世。容閎事業失敗之後又痛失愛妻,心靈上的傷痛難以言表。然而,兩個兒子卻給了他很大的安慰。容閎在自傳中寫道:

“她的去世使我晚年倍感虛空,一切又是不可挽回的。可是,她並沒有撇下我一個人,讓我形單影只地度日,而是給我留下兩個兒子,他們總讓我想起妻子美好的生命和品德。在我日漸衰老的年月中,他們是我最大的慰藉。他們富有愛心,情感豐富,非常值得信任,我爲他們男子漢的氣質和敬虔的品格感到驕傲。我爲上帝賜給我這樣兩個兒子而感恩,願我的感恩上達天庭,成爲我所獻上的馨香之祭。”(7)

1895年,容閎再度被召回中國,推切爾牧師和夫人將容閎的小兒子巴特萊接到自己家裏照顧,直到他從高中畢業。容閎在其自傳中表達了他對推切爾一家的感激之情:“這僅僅是他們爲避難山教區內外的人們所做的許許多多事情中的一件,但從中我們不難看出推切爾牧師夫婦高尚的品德和博大的胸懷。他們無私奉獻的精神讓我和兒子巴特萊深受感染 ……。我要重回中國,相信兒子們會得到細心照料,他們的品格建造也必由上帝眷顧。”(8)

這次回國後,容閎先去拜見了總督張之洞。之後去上海,試圖實施開設銀行和修建鐵路的計劃,皆因國內貪污腐敗,和國際局勢緊張而以失敗告終。其後容閎結識康有爲、梁啓超等人,積極參加維新派的活動,支持年輕的光緒皇帝進行變法維新。1898年,慈禧太后發動政變,下令囚禁光緒皇帝,逮捕維新派。爲逃避緝捕,容閎躲入上海的外國租界區,旋即又逃到香港。1900年,唐才常的自立會在上海改稱“中國國會”,容閎被推爲會長,並負責起草英文對外宣言。自立軍起義被鎮壓時,容閎再遭清政府通緝,輾轉流亡美國。

1898年,容閎回到美國,受排華法案的影響,頗受歧視。1903年,梁啓超遊歷美國時,特別拜訪了處於半退休狀態的容閎。日後梁啓超在日記中寫道:“他已經76歲了,依舊精力旺盛如昨。他的內心充滿了對祖國的關心。在兩小時談話中,他就中國的未來給予我很多的教導和鼓勵。關於政治,他既理性又思路清晰,令我十分欽佩。” (9)

1909年,中美達成協定,將部分庚子賠款用於派遣留學生到美國學習。看到中國學生再次留美接受教育,容閎欣喜萬分。1909年8月,在哈特福德召開的中國學生同盟的年會上,容閎鼓勵學生們說:“要立志將中國建成領先強國,以改變世界的命運。”(10)

容閎於1909年在美國推出其英文版自傳My Life in China and America。1915年惲鐵樵和徐鳳石將其翻譯成中文,名之爲《西學東漸記》。

容閎在逃亡期間結識孫中山,轉而積極支持孫中山革命,擁護共和。辛亥革命成功後,1912年1月,容閎致函祝賀孫中山就任中華民國臨時大總統。孫中山邀請容閎歸國效力新政府。奈容閎已力不從心,於1912年4月22日,容閎在哈特福德住所內病逝,享年84歲。老朋友推切爾牧師在避難山公理會教堂爲他舉行了追思禮拜,將其安葬在哈特福德的柏樹山墓地。

1998年,在容閎誕辰170周年之際,耶魯大學所在的康涅狄格州宣佈,將9月22日(當年首批中國幼童入美留學之日)公定爲“容閎及中國留美幼童紀念日”。

容閎惟一健在的孫子容永成是容閎的長子容覲彤的兒子,一生做會計工作,如今在上海跟隨女兒一家生活,安度晚年。容閎次子容覲槐育有一子二女。大女兒容文真葉落歸根,於2004年從美國回到祖父的家鄉廣東省珠海市南屏鎮,入住珠海市慈安護老中心安度晚年。

腳注

- Mark Thomas E. LaFargue, China’s First Hundred: Educational Mission Students in the United States, 1872–1881 (Pullman: Washington State University Press, 1987), 40.

- Rev. Joseph H. Twichell, “An Address by the Rev. Joseph H. Twichell, Delivered before the Kent Club of the Yale Law School, April 10, 1878,” in Yung Wing, My Life, 247–73.

- Twichell, “An Address,” in Yung, My Life, 270.

- Twichell, “An Address,” in Yung, My Life, 252, 254; LaFargue, China’s First Hundred, 42.

- Wong to Bartlett; Jerome Ch’en, “The Uprooted,” Etudes Chinoise [Chinese studies] 4, no. 2 (Autumn 1985): 75.

- LaFargue, China’s First Hundred, 65, 77–78, 107–8.

- Robinson, “Senior Returned Students,” 20; Yung Shang Him, “Chinese Educational Mission,” 225; LaFargue, China’s First Hundred, 222–23.

- Ibid., 227–28.

- Worthy, “Yung Wing in America,” 286.

- P. W. Kuo, “The Academy, and the Future of China,” The Chinese Students’ Monthly(December 1910): 181–82.

資料來源

- Hamrin, Carol Lee, with Stacey Bieler, ed., “Rong Hong-Visionary for a New China” in Salt and Light, Wipf and Stock Publishers, 2009. Pp. 13-29.

- 相關網絡資料。

關於作者

作為世華中國研究中心的資深研究員,李亞丁博士現擔任《華人基督教史人物辭典》(Biographical Dictionary of Chinese Christianity) 的執行主任和主編。